破损的纸张、不再清晰的字迹。。。岁月流转,却不曾让这些年代久远的家书褪去色彩,鹭岛革命者的红色家书字字滚烫,句句感人。今天,让我们穿越时空,通过一封封家书,走进他们的内心世界,深入理解共产党人的初心和使命,让红色基因代代相传。

1931年11月,年轻的共产党员董云阁留下“诀别书”,再次离开家乡重赴革命。临行前他告诉妻子,自己这次到厦门就不打算再回家了,哪知竟一语成谶。“没有国,哪有家?”短短六个字,成了董云阁与父母、贤妻的诀别书。

董云阁,又名光泰,1908年出生在晋江县一个优裕的华侨家庭。十七岁时,他随三叔父返回家乡继续求学。回国不久,即秘密入党,他以厦门大学学生身份为掩护投身革命活动。那时党的经费短缺,所有专职革命的地下党员,大多生活清苦。从小衣食无忧的董云阁靠着赚些稿酬过着饥一顿饱一顿的生活。

董云阁被捕后,大义凛然,视死如归,就义时年仅24岁。

“没有国,哪有家?”——董云阁

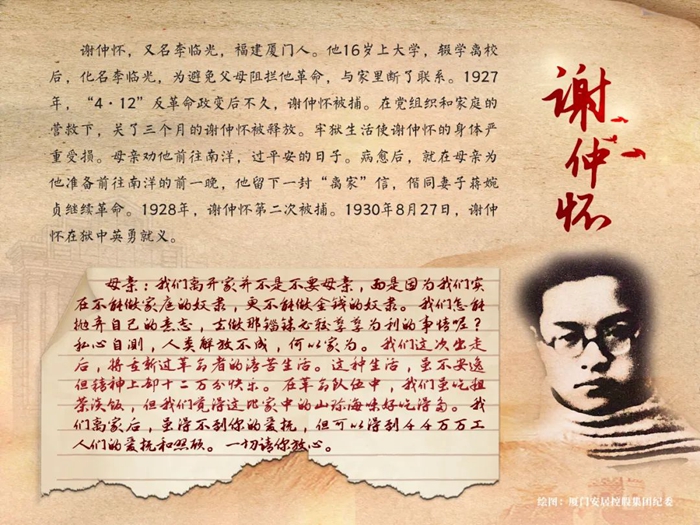

谢仲怀,又名李临光,福建厦门人。他16岁上大学,辍学离校后,化名李临光,为避免父母阻拦他革命,与家里断了联系。1927年,“4·12”反革命政变后不久,谢仲怀被捕。在党组织和家庭的营救下,关了三个月的谢仲怀被释放。牢狱生活使谢仲怀的身体严重受损。母亲劝他前往南洋,过平安的日子。病愈后,就在母亲为他准备前往南洋的前一晚,他留下一封“离家”信,偕同妻子蒋婉贞继续革命。1928年,谢仲怀第二次被捕。1930年8月27日,谢仲怀在狱中英勇就义。

“母亲:我们离开家并不是不要母亲,而是因为我们实在不能做家庭的奴隶,更不能做金钱的奴隶。我们怎能抛弄自己的意志,去做那锱铢必较孳孳逐利的事情呢?私心自测,人类解放不成,何以家为。我们这次出走后,将重新过革命者的清苦生活。这种生活,虽不安逸但精神上却十二万分快乐。在革命队伍中,我们虽吃粗茶淡饭,但我们觉得这比家中的山你海味好吃得多。我们离家后,虽得不到你的爱抚,但可以得到千千万万工人们的爱抚和照顾。一切请你放心。——谢仲怀

白雪娇,又名白雪樵,1914年生于马来西亚。1936年入读厦门大学中文系,后回到马来西亚当教师。1937年抗日战争爆发后,日军封锁我国沿海交通通道。白雪娇报名回国服务抗日,她担心父母不会同意,也担心自己在告别中难以割舍下骨肉亲情。权衡考虑之下,白雪娇瞒着父母,化名施夏圭应征,临行前才给父母留下“告别信”。

“我之所以不别而行,这是女儿勇气不够的缘故,因为骨肉之情总是难免的。我虽立志报国,为了这天生易感动的弱智,或许是会被私情克服的,所以为补救这劣点,只得硬着心肠,瞒着你俩走了。”——白雪娇